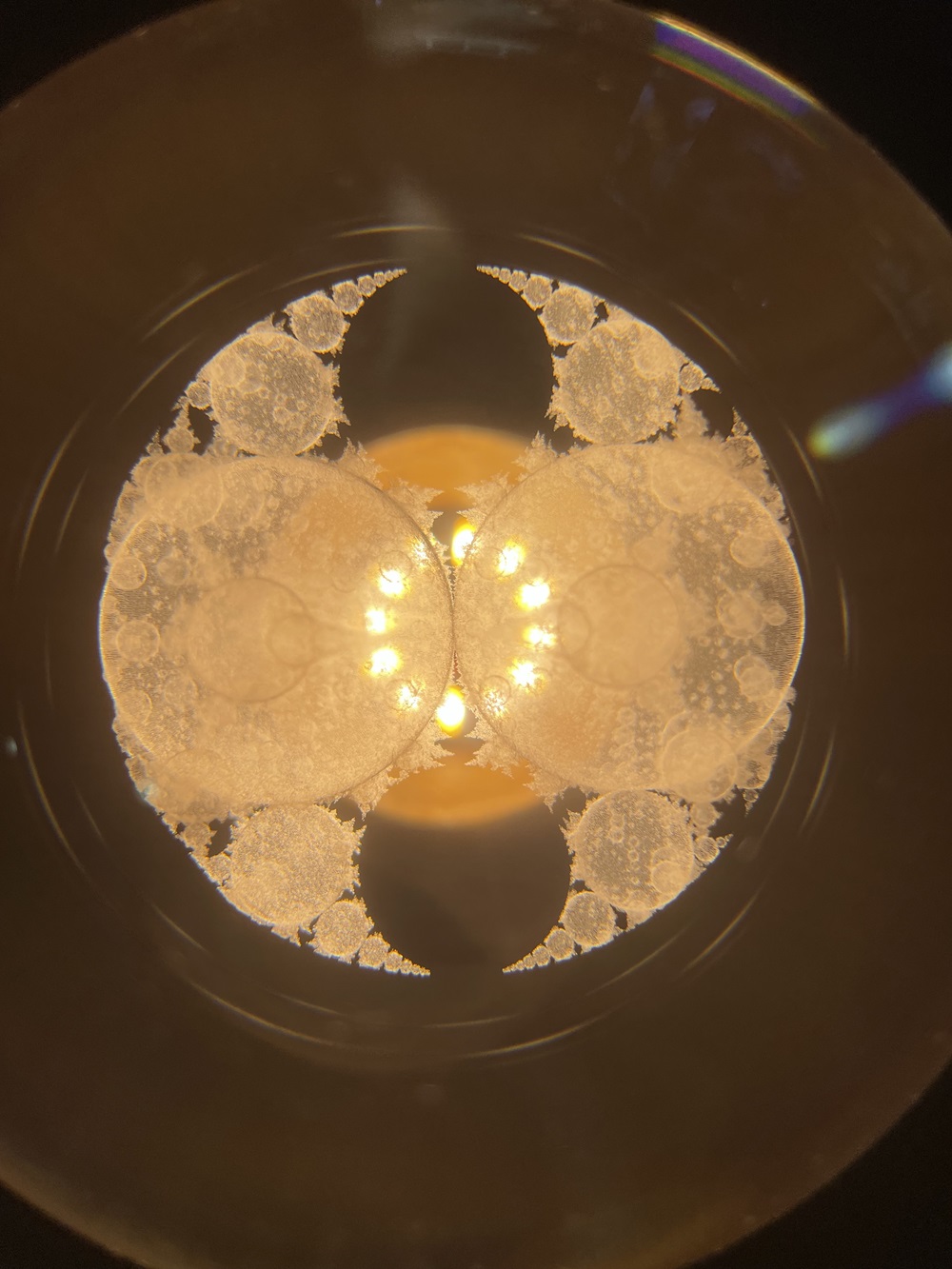

3D 阿波羅尼安墜道數位全息圖

在我參加 ISDH 2023 之前,就已經拿到了一份需要去認識的名單。第一天中午,我和身旁的人邊吃邊聊,結果突然意識到他可能就是那張名單裡的人。

「請問你是來自安大略藝術設計學院(OCAD)的 Michael Page 嗎?」我問道。

「我是。」那個人答。

跟專攻類比全息(analog holography)的 Sydney 不同,Michael Page 是一位數位全息藝術家。那天在午餐時,他向我簡略解釋了這個領域的基礎,讓我驚覺到它作為藝術媒材的龐大潛力。

「所以,照你這麼說,我甚至不用擁有物體的 3D 網格就能把它做成數位全息圖。只要能從不同角度產生該物體的影像就行了?」

「理論上沒錯,但那樣你就得自己想辦法,不能使用 3D Studio Max 或 Blender 上幫你做這些事情的腳本。」Michael 回答。

「那我就能做出黑洞的數位全息圖了。」

「如果你能用各種視角渲染出黑洞,那麼應該可以。」

午餐過後,我又去請教 Michael 下一步該怎麼做。「你應該去找那邊那個人。」他指向一位個子高的紳士。我走過去打招呼。

「聽說你在經營一家小公司,能做全息圖?」

「是的。」

「別人說,只要我寄給你一批從不同角度拍下來的物體影像,你就能把它變成一張全息圖。」

「是的。」

「你有一個 3D Studio Max 的腳本,能自動產生那些影像。」

「是的。」

「3D 場景可以在攝影機移動時發生變形,所以當人從不同角度看全息圖時,物體本身也會有對應的變形?」

「是的。」

「那怎麼跟你聯絡?」

「給你名片。」那人遞給我一張名片。

我當時並不知道,自己剛剛碰到的人就是 Yves Gentet,也就是 CHIMERA 數位全息印刷系統[1]的發明者,而那套系統在我之後的數位全息創作中成了不可或缺的工具。

會後,我直到 2024 年 2 月才正式開始做我的第一張數位全息圖。決定先不直接挑戰黑洞,而是先做個簡單點的作品,算是一種「Hello World」。 其實,我過去一年裡一直嘗試各種方式來視覺化一個 3D 阿波羅尼安墜道(3D Apollonian Gasket)。其中做過 3D 列印,但結果失敗,既貴又不理想;接著又試過玻璃蝕刻,成品雖然好些,仍不夠令人滿意。

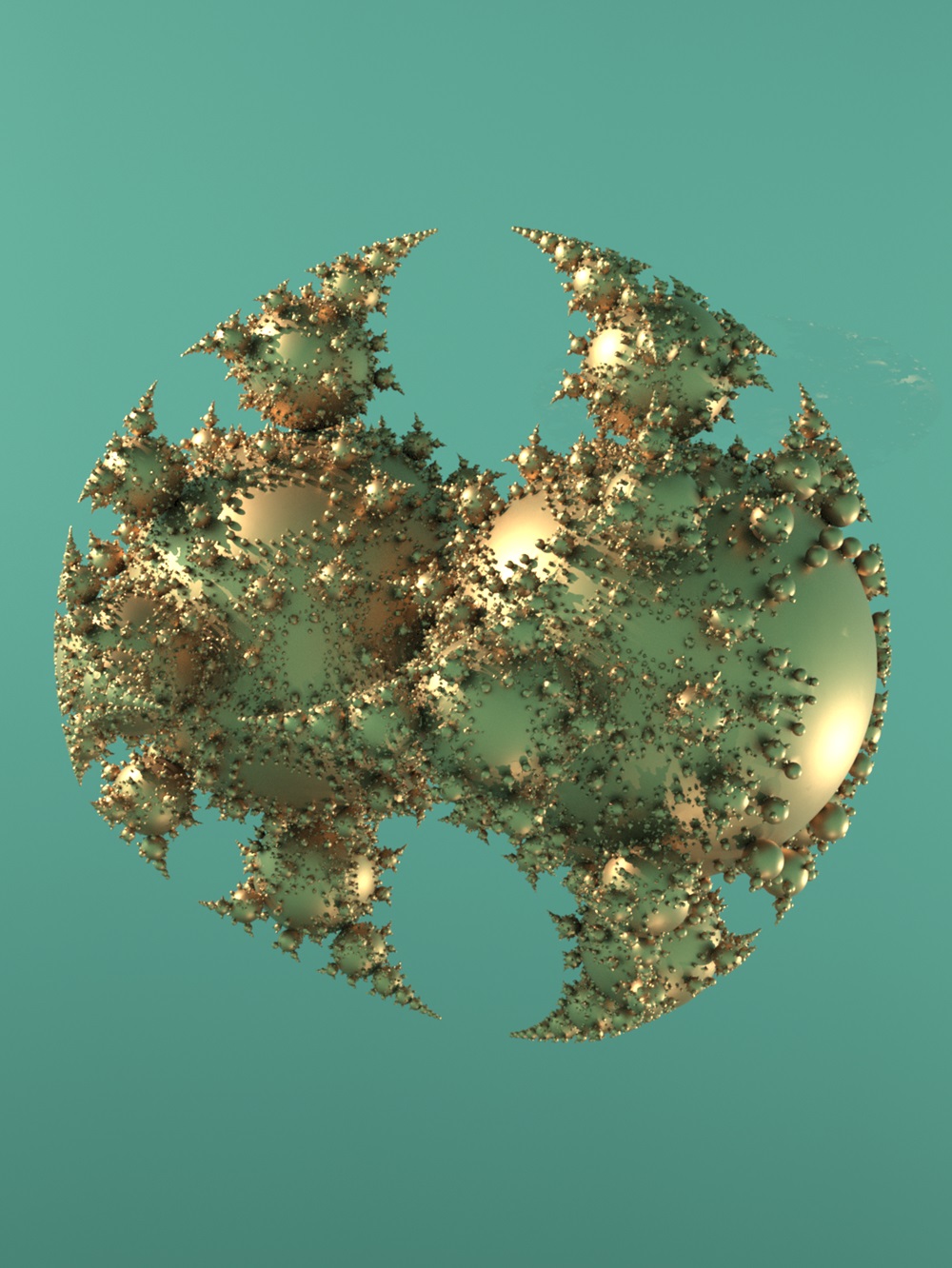

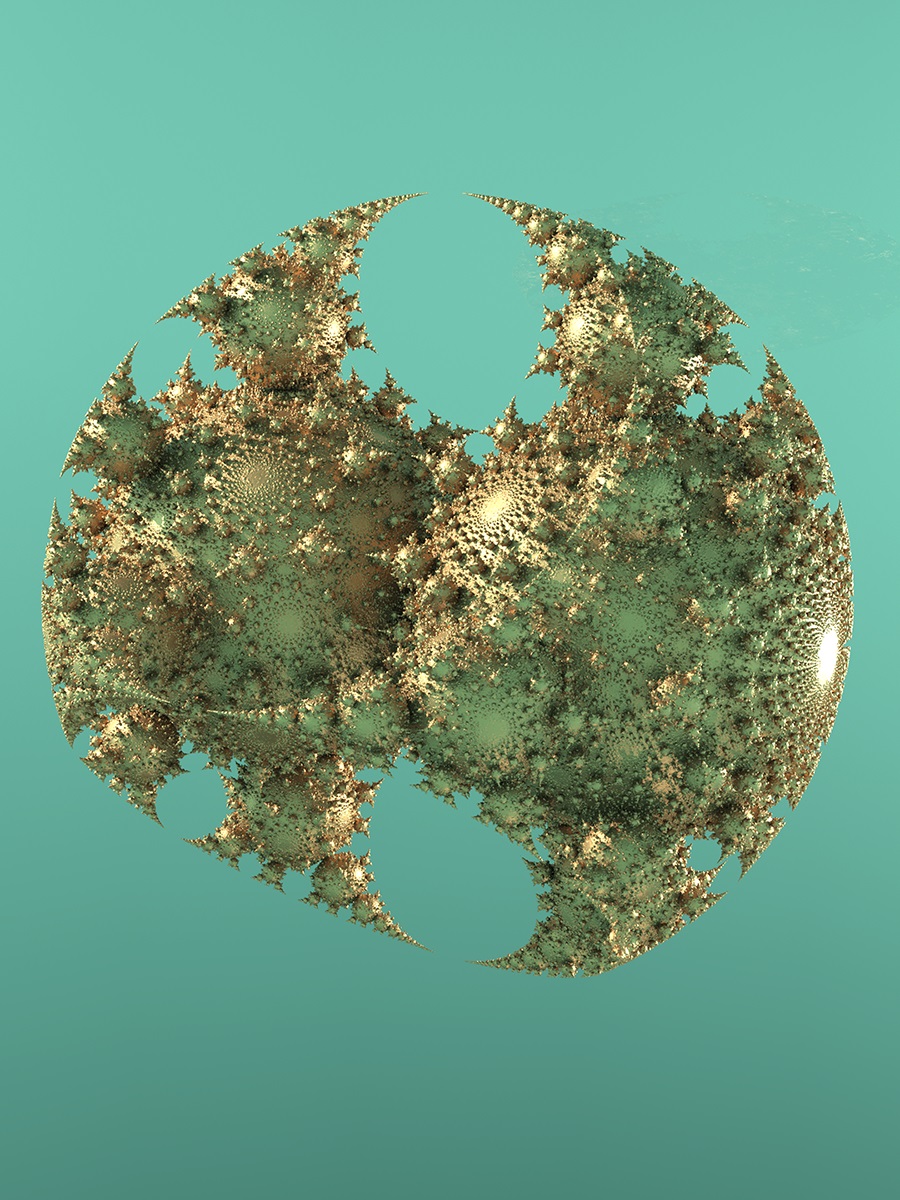

這裡先簡單說明一下:所謂「3D 阿波羅尼安墜道」是一種 Kleinian 極限集(limit set)分形,由無數個大小不一的球體組成,且每對球體相交至多只在一個點(且至少有某些球體會在同一個點相交)。 過去我做的實驗都是基於一個效率不高的演算法,需要維護所有球體的清單,計算成本和球體的總數量成正比,於是解析度受到嚴重限制。之後我實作了一個不需維護球體清單、計算量和球體數目呈對數關係的新演算法,能得到更高解析度的墜道。這個進階版的演算法讓我想把它做成第一個數位全息圖。

這時需要提到,數位全息主要分成兩種:半視差(half-parallax)和全視差(full-parallax)。簡單說,半視差只會隨水平方向的頭部移動而改變,忽略垂直方向,而全視差會對頭部上下移動也作出對應。半視差的優點是只需渲染「單一橫向切片」的影像,大約 8~24 小時就可完成(視乎場景複雜度);全視差的話,則需要額外維度資訊,通常需要 90~180 組以上的「垂直平移切片」,在我經驗裡要花一個月左右(有時還要多台電腦並行)才能渲染完。

因為這個專案的目標只是在「成功做出一張數位全息圖」,而不是要追求極致,等同於一次入門。我就乾脆把所有事情都放在 3D Studio Max 裡執行,利用 Chimera Holography 官網上可下載的 3D Studio Max 腳本,自動產生各個角度的影像。還有,為了減少錯誤成本,我先做半視差,而不做全視差——如果半視差渲染錯了,頂多重跑一天;而全視差渲染錯了,得重跑一整個月。我起初用的是灰色、略帶月球質感的材質,效果可參考下面的影片:

我把影片寄給 Michael Page 看他的想法:

「形狀倒是很有趣,但如果你直接把它做成全息圖,最後只會得到一團黯淡的 blob,浪費金錢。建議用更閃亮、更金屬感的材質。」

於是我聽從他的建議,把材質換成上面那種金色亮面,然後用 Chimera 腳本產生影像。整個腳本其實蠻簡單,不必完全理解它才能用,不過還是有幾個踩雷點:

1. Yves 會在每張圖的邊緣預留 10%(上下各 5%、左右各 5%)的安全區,這點我一開始不知情。第一次跑完一夜後,我把結果寄給他,他才說要記得留邊。我只好把攝影機拉遠一點重新跑。

2. 我用的材質亮度太高,導致部分區域呈現純白,這在數位全息印製中可能造成「burn in」效應——雷射能量過強、尤其在全息平面附近的高亮點,可能直接燒穿乳劑。當時我還沒修過數位全息的課,不知道這回事。於是第二次又把亮度調暗再重跑。

3. 若腳本在運行中被打斷(例如 Windows 系統強迫重啟更新),預設會從頭開始,等於可能浪費數天(全視差狀況下更嚴重)。所以我還是得稍微看懂腳本的結構,讓它支援斷點續跑。

除了這些小插曲,一切算是順利。我很快就做出了半視差版本的全息圖,並趕上了 2024 年 Bridges 數學藝術展的投稿截止日。

完成半視差版本後,我緊接著做了全視差版本。全視差版本需要 90 組上下平移的橫向切片,兩台電腦不斷運轉了整整一個月才渲染完。下面的影片可以看到它和半視差版本的並排比較:

後來我有位參加 Bridges 超過十年的朋友告訴我,她從沒在那裡見過全息圖參展。這讓我有點意外,因為數位全息似乎非常適合呈現數學藝術;但同時我也不意外,畢竟很多人壓根不知道它的存在。 她建議我做一部影片,既闡述這個 3D 阿波羅尼安墜道全息圖的製作過程,也給其他數學藝術家一個入門指引,並把它投到 Bridges 2024 的短片展。我同意她的觀點:如果更多數學藝術家了解這個技術的潛力,他們應該會積極使用它。於是我拍了下面這段影片:

雖然影片確實引起了一些關注,但數位全息是否會在未來的 Bridges 大會上成為常見媒材,還很難說。

參考文獻

- Gentet, Yves; Gentet, Philippe (2019-12-01). 「CHIMERA, a new 3D holographic printer combining low-power continuous lasers and fast printing」. Applied Optics. 58 (34): G226–G230.